レイテンシーとは|データがある地点から別の地点へ移動するのにかかる時間のこと

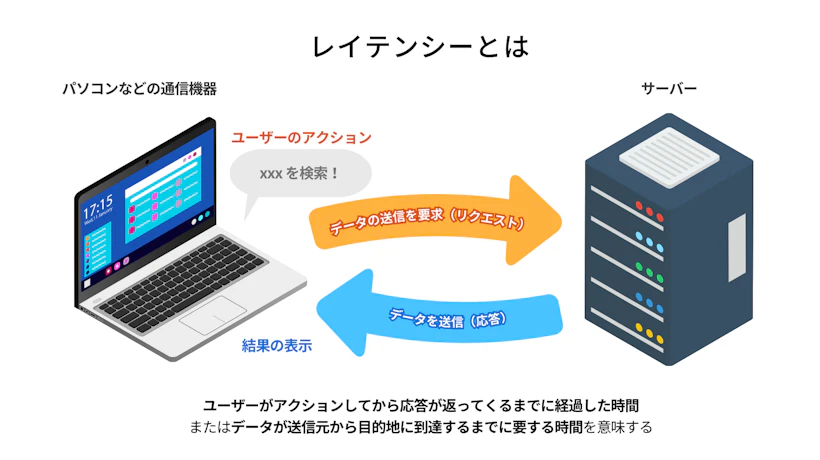

レイテンシーとは、データ転送における遅延や待ち時間を指す指標です。ユーザーがアクションしてから応答が返ってくるまでに経過した時間、またはデータが送信元から目的地に到達するまでに要する時間を意味します。

身近な例として挙げられるのは以下のとおりです。

- 検索サイトで調べたいキーワードを入力・送信してから、検索の結果が画面に表示されるまでの時間

- ゲームでコントローラのボタンを押してから画面描画が更新されるまでの時間

インターネットのレイテンシーの測定方法は主に2つ

インターネットのレイテンシーは主に次の2つの方法を用いて計測します。

- Webサイトまたはアプリを使う方法

- コマンドを使う方法

Webサイトまたはアプリを使う方法

レイテンシを計測できるWebサイトには、Speed TestやFast.comなどがあります。スマートフォンアプリでは、Speedtest by Ooklatが代表的です。

Webサイトやアプリの使い方はいたってシンプルで、たとえばFast.comは、ページにアクセスすると自動的にレイテンシの値を計測してくれます。

コマンドを使う方法

コマンドとは、キーボード入力を通じてパソコンに命令を送る操作です。

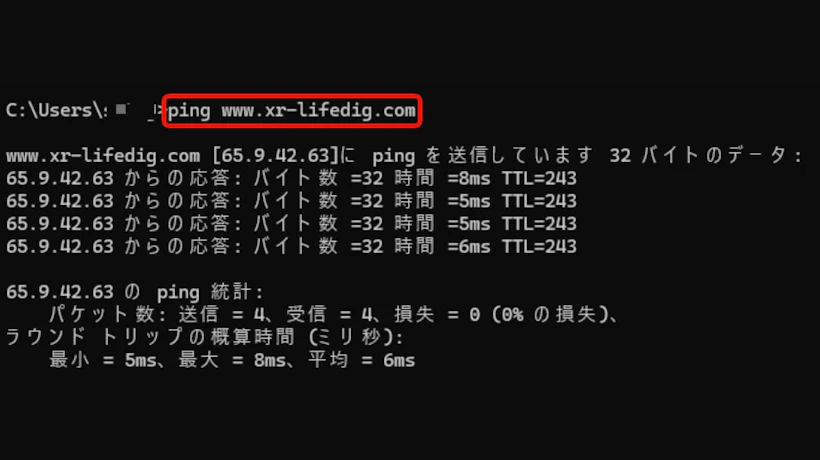

レイテンシーを調べるには「ping(ピンまたはピング)」と呼ばれる、相手と通信が可能か不可能かを調べるコマンドを使います。

pingを使うと、通信ができた場合にデータの往復にかかった遅延時間を測定してくれます。

パソコンのコマンドプロンプトを開き、下記のように入力するとレイテンシーが計測可能です。

【コマンド】

ping (確認したい対象のドメイン、またはURL、IPアドレス)

試しに、当メディア(https://www.xr-lifedig.com/)と筆者のPC間でのレイテンシーを測定してみます。

上の画像はコマンドプロンプトを開き、当メディアへの通信にかかるレイテンシーを計測したものです。最下行の「=5ms」「=8ms」が測定されたレイテンシーの値です。

レイテンシーはミリ秒(ms=1/1,000秒)で表され、Webサイトでもコマンドでも、データを要求してから返ってくるまで(往復)の時間を計測しています。

レイテンシーの数値と通信速度の評価目安は以下のとおりです。

レイテンシー | 通信速度の評価 |

|---|---|

0~15ms | かなり速い |

16~30ms | 速い |

31~50ms | 普通 |

51ms~100ms | 遅い |

レイテンシーは「大きい・小さい(高い・低い)」で評価し、レイテンシーが大きいほど通信が遅く、逆に小さいほど通信は速くなっていきます。

レイテンシーがシステム面・ユーザー体験に与える影響とは?

レイテンシーがシステム面やユーザー体験に与える影響は次の通りです。

- レイテンシーが大きいとユーザーがストレスを感じやすくなる

- レイテンシーが小さいほどユーザー体験が向上する

レイテンシーが大きいとユーザーがストレスを感じやすくなる

レイテンシーが大きい状態は、サービスを利用するユーザーのUX(ユーザー体験)や利便性に支障をきたします。

やりとりする相手との物理的な距離や、伝送媒体(光ファイバー・無線信号など)、パケットサイズなど、レイテンシーが悪化する要因はさまざまです。

ところが、その原因がWebサービスの提供者側にある場合、ユーザーはストレスを感じやすくなることに留意しておきましょう。

レイテンシーが大きくなっている要因は状況により異なりますが、例えば以下のような要因が考えられます。

①ユーザーが解決できる問題(例えば、家のインターネット環境など)

→インターネット回線やWi-Fiなどに問題がないか確認する(必要に応じて最新のルーターと交換や回線契約を変更)

②サービス提供側で解決する問題(配信サーバー、インターネット回線、サービスのプログラムなど)

→ユーザー側で解決することはできません

③デバイス(性能)の問題

→購入時にデバイス性能をチェックする

ここに挙げたのはあくまで一例であり、レイテンシーが大きくなる要因は多岐にわたることを留意しておきましょう

レイテンシーが小さいほどユーザー体験が向上する

レイテンシーが大きく影響するFPSゲーム(キャラクター視点でプレイするシューティングゲーム)を例に挙げますが、快適にプレイするにはレイテンシー15ms以下が望ましいとされています。

レイテンシーが大きいと射撃モーションまでに時間がかかり、相手を見失う、相手に反応速度で負け、エイム(照準を合わせること)がずれるといった問題も発生します。

Webサイトの閲覧ならレイテンシー100ms以下、オンライン会議は50ms以下であれば問題なく使えるでしょう。

レイテンシーが大きいと、画面がカク付いたりフリーズしたりするため、ユーザーにとってストレスになります。

逆にレイテンシーが小さければ、ユーザーはストレスを感じることなくサービスを利用できるということです。

Amazonでは、ページの表示速度が100ms遅れるにつき1%、Googleでは検索結果の表示速度が500ms遅くなると20%も売り上げが下がる実験結果も出ています。

XRデバイスにおけるレイテンシーは没入感を得るために必要不可欠な要素

たとえばVRでは、レイテンシー20ms以下が没入感を得るのに望ましい水準とされています。

レイテンシーが大きいと、体の動きと映像がずれて没入感が損なわれるだけではなく、VR酔いを起こす原因の一つにもなります。

PlayStation VRについて書かれたPlayStation公式ブログの記事では「レイテンシーの低さは非常に重要」と記載されていることから、レイテンシーを低く抑えることは、各XRデバイスメーカーにおける重要なミッションの一つといえるでしょう。

実際にApple Vision Proはレイテンシーの値を12ms、初代PlayStation VRは18ms以内に抑えており、高い没入感を実現するための企業努力がうかがえます。

▽関連記事

・「気持ち悪いのはあなただけじゃない!」“VR酔い”は〇%が経験します!VRで酔いまくった私が語るその対策

・リフレッシュレートって何?フレームレートとの違いも解説【知っておきたいXRの専門用語】